< главная страница

< содержание

вперед часть вторая>

римма

и валерий герловины

мозаики

древнего нью-йорка Валерия

Герловина.

©2010, Valeriy Gerlovin and Rimma

Gerlovina

часть первая: живопись

Именно

такой мозаикой "древнего" Нью-Йорка

представилась

новая для нас,

но уже стареющая

структура мира

искусств на западе.

В 80-ые Нью-Йорк оставался

художественным

центром мира,

а точнее центром

художественного

хаоса в мире, в

который мы катапультировались

в 1980 году, прямо в

его административный

центр того времени:

в Сохо, на улицу

Весны (Spring Street).

Естественно,

что новое измерение

в жизни художника

не может остаться

незамеченным

в цепи преобразований

его стилистического

языка. Не только

место, но и время

дает о себе знать,

особенно когда

общий и личный

временные циклы,

накладываясь

друг на друга

и пульсируют в

одном ритме. Время

само по себе работает

счетчиком в накоплении

и распределении

творческой энергии,

как, впрочем, и

всего остального.

Что же касается

художественного

языка, то он, как

река, течет, развивается

и, по возможности,

впадает в большие

воды (коммерческие,

социальные или

духовные), а какие

это уже зависит

от целесообразности

судьбы и, главное,

от степени подключенности

сознания к его

источнику. Многие

такие реки текут,

разветвляются,

и, в конце концов,

высыхают; хотя внешне

жизнь художника

может казаться

вполне уравновешенной,

поскольку его "разумная

консервативность"

позволяет ему

стабилизировать

наконец-то достигнутую

славу и ее спутницу

музу продажу.

Только талант

обыкновенно покидает

уже задолго до

этого. Во взаимной

борьбе с коррозией

внешнего мира

необходимо сохранять

определенный

уровень сопротивляемости,

что, естественно,

отражается не

только на авторских

работах, но и в

этике и "эстетике"

его ежедневной

жизни. Сопротивляемость

предохраняет

от потери творческого

воображения и

в какой-то мере

стимулирует новые

идеи, способствующие

в данный момент

внутреннему совершенствованию.

Естественно, мысль

эта касается только

тех, кто уже не

смешивает цель

искусства с лаврами

материи, осознав,

что эти лавры

представляют

собой все ту же,

но только более

гуманную, форму

контроля быта

над душевной потенцией.

Одних надо держать

кнутом, а других

пряником. Основная

масса современного

богемного мира

жаждет пряника

и не интересуется

никакими возвышенными

принципами, а

скорее склонна

иронизировать

над ними. Для многих

целесообразность

искусства заключается

только в успехе,

который обеспечивает

им славу, благоустроенность

и контроль над

окружающими; но

есть и еще один

распространенный

тип художников,

который застревая

в богемном образе

жизни, планомерно

пополняет ряды

сатиров и нимф,

образующих ауру

художественного

мира.

Поскольку

в каждой зиме

заложен уже эмбрион

весны, то во всяком

жизненном транзите

таится открытие

новых возможностей, "хороших и разных".

После вавилонских

сложностей переезда

из России в Америку,

во время которых

надо было набирать

дыхание физическое,

теперь в Нью-Йорке

его можно было

постепенно переключать

на дыхание психическое

и ментальное,

что незамедленно

и отразилось в

искусстве. Беспорядочная

картина хлебных

насекомых реорганизовалась

в толпу людей,

изображенных

в новом и одновременно

старом для Валерия

жанре живописи,

дополненной теперь

мозаикой из шприцов.

Валерий Герловин,

вид мастерской

с работами, Нью-Йорк,

1983. Мозаики из наполненных

масляной краской

шприцов выложены

на обтянутом холстом

хомасоте или пенопласте.

Слева направо: "Профиль",

1983, "Собака",

1982, "Тень" 1983, 244 х 122 х 12 см, акрил; "Солдат" 1982, диптих, каждая

половина 244 х 61 х

12,7 см; "Третий

человек", 1982, 216 х 152 х

10,3 см, мозаика на

стене; "Голубь", 1983, 35,5 х 38 х 12,7 см. |

В новой

серии живописи

фигуры значительно

превышали человеческий

рост, не говоря уже о крупных

планах лиц. Внешний

вид всех этих

присутствующих

особо не отличался

миролюбием, чему

в свою очередь

способствовали

колкие мозаики

из шприцов. Иногда

казалось, что

жесткие глаза

этих настороженных

лиц следят за

всем происходящим

вокруг и вполне

вписываются в человеческую

толпу. Или, если

сказать по-другому,

в работах как

бы продолжалась

органическая

жизнь общества

со всеми его "диковинными"

симптомами новой

для нас социально-психологической

ситуации. В Америке

мы больше никогда

не делили нашу

жизнь на квартиру

и мастерскую,

как это было в

Москве – творческое

и персональное

соединялось воедино,

без аннексий и

контрибуций, и

входило в уже

более открытую

фазу некоего всепоглощающего

процесса развития,

которое в тот

момент было трудно

анализировать.

Осмысление пришло

гораздо позже,

когда многое из

этого мозаичного

периода уже было

изжито и аннулировано.

Согласно формулировке

Кьеркегора, человек

живет вперед,

а понимает назад.

Мы поселились

в так называемом

лофте, в большом

помещении, переделанном

до нас каким-то

скульптором их

промышленного

гаража, с огромной

высоты потолком,

вторым этажом

в виде десятиметрового

балкона и большими

скайлайтами (окнами

в потолке). Естественно

размах такого

жилищно-художественного

комплекса быстро

отразился на творческих

возможностях. Он позволил

нам "не стесняться"

с размерами работ,

которые из сравнительно

камерных переросли

в довольно солидные

и даже монументальные.

Но в каком бы размере

они не производились,

работы оставались

закономерным

продолжением

московских концептуальных

объектов. Даже

если произведения

Валерия этого

периода можно

условно назвать

живописью, то

эта прорешеченная

шприцами живопись

была весьма не

ортодоксальна

во многих отношениях.

Так же, как и раньше,

сущность работ

кодировалась

в концептах, а

главный технический

прием по-прежнему

заключался в использовании

готовых (ready made) составляющих

– но теперь вместо

конструктора,

как это было в

московский период,

формы выкладывались

из таких же промышленных

деталей, но используемых

уже не в детских

играх, а в медицинских

целях. Короче

говоря, строгую

фрактальность

деталей конструктора

сменила мозаика

из шприцов одноразового

пользования. Таким

образом в этой "шоповой инкрустации"

продолжалось

последовательное

развитие тем,

начатых еще в

России. Из недр

старого "de jure" прорастало

новое "de facto".

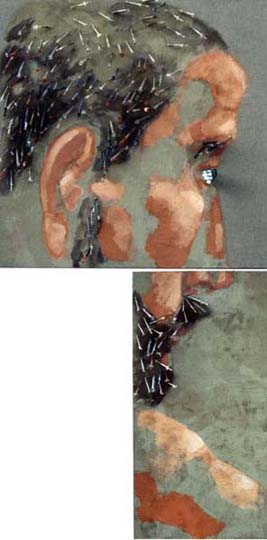

Валерий Герловин,

фрагмент работы "Третий

человек" 1982, мозаика

из шприцов на

стене в мастерской

художника, 216 х

152 х 10,3 см. |

Самым первым

в серии "Мозаики древнего Нью-Йорка"

появился "Третий

человек", созданный

без всякого холста

и кистей из материала,

который вряд ли

можно причислить

к художественным

средствам. Шприцы,

как и конструктор,

позволяли комбинировать

разные формы,

которые в большинстве

случаев были органическими.

Это были изображения

людей, животных,

птиц с их мозаичными

выразительными

глазами и торчащими

волосяным или

пухо-перьевым

покровом, сопровождающиеся

флорой и всяким

прочим деталями

окружающей среды,

которые были выложены

из шприцов, как

мозаики из камней.

Этот прием позволял

остро отражать

противоречие,

обострившееся

в этот момент

в нашем сознании,

противоречие

живого и мертвого,

натурального

и искусственного

в человеческой

натуре и его социальной

физиономии, а

также в целостном

социуме и в самой

природе.

Обходя

житейское правдоподобие,

в призме искусства

может преломляться

изображение всего

происходящего

в мире, изображение,

которое уже само

по себе является

зеркалом значительно

более глубоких

процессов, чья

сущность поддается

только абстрагированным

и обобщенным толкованиям.

В жизни всякие

теоретические

знания, включая

закон единства

и борьбы противоположностей,

в конце концов,

проходят свой

тест в контексте

живого мира. И

в этом живом мире

мы были двое, а

обобщенный третий

человек гиперболизировался

в окружающем мире,

социальная "фигура"

которого стояла

где-то рядом, периодически

персонифицируясь

в тех или иных

конкретных людях,

пересекающих

нашу судьбу. "Третий

человек" это не

столько картина

одномерного человека,

как объемное и

обобщенное изображение

его тени.

Валерий Герловин, "Третий

человек с собакой" 1983, 213 х 182 х 10,3 см, мозаика

из шприцов на

стене в галерее "Громмет" (Grommet Gallery позднее Emily Harvey Gallery), 1983, Сохо,

Нью-Йорк. |

Как и все остальные, третий человек может иметь свою собаку; вместе с ней он такой же, как и любой другой - четвертый, пятый, шестой... Тень его 666-ого значения, одинаково проскальзывает во многих персонах богемной среды, как Нью-Йорка, так и Москвы, с собакой или без нее. Что же касается конкретной собаки, нарисованной прямо на стене галереи, она не имела угрожающего вида; только ее глаза торчали одноразовыми или в данном случае двуразовыми шприцами. В работе же под лаконичным названием "Собака", написанной на закрепленном на твердой устойчивой опоре живописном полотне, друг человека заметно увеличился в размере и оброс интенсивной колкой шерстью.

Валерий Герловин, "Собака", 1982, холст

на хомасоте (тяжелом

прессованном

картоне толщиной

в 2 см), акрил, шприцы c масляной

краской, 244 х 122 х 12 см. |

Человеку в работе "Собака" отведено "плоское" место

в то время, как

животная натура

выражена объемно,

в богатой собачьей

шкуре. Из выложенных

в одном направлении

кластеров шприцов

возникают четкие

очертания лап

и пасти; а лохматый

пегий мех, выколотый

клочковато шприцами,

торчит, как у волка.

Зверь с "перистым"

меховым покровом

легко стоит на

нескольких забеленных

шприцах задних

лап, по-собачьи

радостно приветствуя

своего почти что

монохромного

хозяина. Как это

ни странно, мозаики

из шприцов позволяли

добиваться более

живописной фактуры,

чем сама живопись;

в то время, как

простые и строгие

композиции усиливали

их беспокойное

и настораживающее

воздействие. Внимательно

разглядывая эту

картину, французский

художник Жан Дюпуи

(Jean Dupuy) развил

из нее целую историю,

предположив, что

это один из осовремененных

едоков картофеля

Ван Гога вернулся

домой к бурной

радости пса, добавив

при этом, что и

в хозяине и в его

собаке есть что-то

общее, что-то волчье.

В целом,

казалось, что

мы вошли в такой

цикл своего творчества,

когда прекрасное

находило свое

лучшее выражение

в "гроздьях гнева",

в резких формах

и символах. В этот

момент символы,

свойственные

московскому периоду,

стали фигуративными,

а мышление обрело

живописный оттенок.

Изображенные

фронтально в застывших

позах, фигуры

скорее служили

фоном для мозаики

из шприцов, которая

несла ведущую

информацию. Из-за

этого резкого

материала сравнительно

пассивные образы

вызывали тревожные

ощущения, свойственные

нашему времени

в целом. В этой

живописи не было

ни предыдущей,

ни последующей

созерцательности,

свойственной

работам Валерия 70-х и конца 80-х

Валерий Герловин, "Солдат", диптих, 1982, пенопласт,

обтянутый холстом,

шприцы, наполненные

масляной краской,

размер каждой

половины 244 х 61 х

12,7 см. |

Составной "Солдат", один целый

или два половинчатых,

представлял собой

двойную человеко-единицу,

лишенную острой

индивидуальной

характеристики. В зависимости

от расстановки

его частей он

мог служить одним

целым военнослужащим

или раскладываться

над двух полутелых

пехотинцев. Естественно,

вышла такая единица

из нашего советского

прошлого, и не

без цели. Солдаты

сопровождали

организованную

нами групповую

выставку передвижку

"Русский самиздат

арт" (Russian Samizdat Art), которая

в течение трех

лет ездила по

Америке и Канаде

Вход

на выставку "Русский

самиздат арт" в галерее "Хьюлит"

(Hewlett Gallery, Carnegie-Mellon University), г. Питтсбург,

штат Пенсильвания,

1983. Впереди диптих

Валерия Герловина "Солдат", 1982, мозаика

из шприцов, масло,

на обтянутых холстом

пенопластовых

каркасах, 244 х 61 х

12,7 см. |

Может ли, вообще,

какое-либо прошлое

стать подлинно

прошлым, или оно

просто модифицируется

согласно новым

условиям, сохраняя

свои корни в крови

нации и ее индивидуальных

представителей.

Из всей серии "Древних мозаик

Нью-Йорка" "Солдат"

и "Трое" были единственными

фигурами, которые

имели гражданство,

напоминая нам

о том, как мы двигались

от обещанного

в нашем детстве

светлого будущего

коммунизма в темное

будущее всего

мира.

Валерий Герловин, "Трое" 1984,

холст, объекты

из прессованного

картона, обтянутые

холстом, акрил,

шприцы,масло,

244 х 305 х 9 см. |

В трех

фигурах военно-лагерного

образца, связанных

пуповиной с той

же выставкой самиздат

арта, только предметные

символы трактовались

объемно - это рыба,

книга с портретом

вождя и мусор.

Все три объекта

были съемными

с холста и иногда

фигурировали

в видео и на выставках

как самостоятельные

единицы. Не смотря

на советский колорит

работы в целом,

рыба присутствует

здесь в качестве

латентного знака

полузабытой пищи

духовной (ИХТИС,

по-гречески рыба

и одновременно

акроним - Иисус

Христос Сын Божий

Спаситель).

Место

безличных солдат

в Америке принадлежало

таким же безличным

и инстинктивным,

но асоциальным

типам. Наиболее

масштабным из

них был зашприцованный "Профиль", изображающий

грубоватое лицо

с объемной щетиной

с "инъекцией" глаз

и бровей в исключительно

простой не перегруженной

деталями композиции.

Валерий Герловин, "Профиль",

1983, холст на хомасоте,

акрил, шприцы, масло, 244 х 122 х 12 см. |

У творческих

людей сигналы

и импульсы времени

могут биться в

сознании, как

собственный пульс,

в кровеносных

сосудах. Так и

в данном случае,

фигуративные

символы обретали

в работах телесную

форму и тем самым

отражали общее

настроение в окружающем

мире. После бурных

60-х, вспышки энтузиазма

битников и хиппи,

поп-, оп- и всяких

прочих артов,

70-е уже были заражены

ипохондрией и

разочарованием

в то время, как

Россия еще переживала

юность и молодость

концептуализма. "Наигравшись"

в него вдоволь

еще в Москве, у

самых его источников русской

концептуальной

школы, мы приехали

в Нью-Йорк весной

1980 и волею судеб

сразу же участвовали

в 15-м Авангардном

фестивале Нью-Йорка,

который здесь

оказался последним

(The 15th Annual Avant-Gardes Festival of New York at the

passenger ship terminal, 1980). Через своих

европейских знакомых

мы сразу познакомились

и дружили с Тэрри

Фоксом, Кэроли

Шниман, Кеном

Фридманом, Ричардом

Костелянцем, нашими

соседями Джеффом

и Джоном Хендриксами

и многими другими

художниками, поэтами

и музыкантами.

Валерий Герловин, "Лицо",

1982, холст на хомасоте,

акрил, шприцы,

наполненные масляной

краской, 122 х 122 х 12 см. |

К освеженному

рынку мы в общем-то

не имели отношения

и по-прежнему

принадлежали

к разряду художников,

которые, по выражению

одного европейского

искусствоведа, "как босые монахи,

служили чистому

искусству". Вместе

с творческой свободой,

которую мы обрели

на западе, произошел

процесс некой

регрессии в состояние

хаоса, который

царил в пестрой

суете художественной

среды Нью-Йорка.

Этот город уже

сам по себе является

конгломератом

всего что не попадя,

в нем все считается

нормальным, даже

самое ненормальное.

Здесь мы соприкоснулись

с разными формами

отклонений и психических

фрагментаций,

столкнулись с

таким атавистическим

индивидуализмом,

который скорее

можно охарактеризовать

животным эгоизмом.

Не смотря на разнообразие

характеров, большинство

этой разношерстной

богемы всего лишь

повторяло чужие

мысли, которые

были просто артистически

стилизованы. Короче

говоря, Нью-Йорк

стимулировал

экстериаризацию

взаимоотношений

за счет обеднения

внутренних ценностей.

И в этом не было

ничего странного.

Однажды в беседе

Доротея Таннинг,

сюрреалистка,

жена Макса Эрнста,

поведала нам,

что для многих

европейских художников

и интеллектуалов жизнь в

Нью-Йорке начала

40-х была подобна

взаимному переливанию

крови, хотя некоторые,

вроде Андре Бретона,

ощущали себя здесь,

как во временной

тюрьме. Некоторые

локальные особенности

новой для старых

европейцев среды

были трудно приемлемы.

Америка – это страна предметности; здесь преимущественно мыслят не идеями, а вещами согласно ее крылатому выражению "не в идеях, а в вещах" (not in ideas, but in things). Возможно эту же ситуацию имели в виду и некоторые русские писатели, называя Америку "страной непуганных идиотов" (Ильф и Петров) или "желтого дьявола" (Маяковский), ассоциируя ее со страной дураков, где можно зарыть в землю монетки, а на следующий день из них вырастет денежное дерево (Алексей Толстой). Аналогичное мнение не трудно найти и в европейских анналах. Во время своего визита сюда, на вопрос, что он думает об Америке, Карл Густав Юнг назвал ее "экстравертной, как ад". (McGuire and Hull, C. G. Jung Speaking, Princeton University Press, 1977, p.303). По всей видимости, не случайно один из центральных районов Манхэттена называется "Кухня дьявола" (Hell's Kitchen); этот бывший бастион гангстеров пересекается с Челси (Chelsea), модным сейчас центром галерейного мира. Для тех, кто знаком с тантрой, энергетическое поле Америки в целом можно сравнить с полем гиперактивизированной нижней чакры Муладхары, базисом материальной жизни, где покоится "вечным" сном кундалини. Эпицентром этой квазифизиологической активности несомненно является Нью-Йорк, представляя собой самое бурлящее плутоново место Америки. Несомненно, многие здесь не примянули бы добавить, что в настоящее время Москва тоже является одним из самых опасных вулканических скоплений.

Валерий Герловин, "Лицо", фрагмент,

1982, холст на хомасоте,

акрил, шприцы,

наполненные масляной

краской, 122 х 122 х 12 см. |

Шприцы, как нам

казалось, лучше,

чем любые другие

художественные

средства, отражали

болезненность

и целого общества

и его индивидуальных

представителей.

Символизируя

хроническую двойственность

жизни, они были

и медицинским

инструментом,

колким и болезненным,

и одновременно

атрибутикой вожделенных

наркоманов, т.е.

запретным плодом

в обществе. Таким

образом наше нонконформистское

прошлое в России

резонировало

в Америке, и вырвалось

у Валерия в неожиданной

крамольности

художественных

средств. Они не

только порождали

контроверсию

в их интерпретации,

но были просто

не безопасным

материалом. Бывало,

что эти работы

на выставках,

особенно в Ист

Вилладже, притягивали

излишний интерес

полиции. Закупоренные

краской или просто

обрезанные, шприцы

больших и малых

размеров были

не пригодны к

употреблению;

а легальное разрешение

на их использование

служило прикрытием

для их подозрительного

массового количества.

Эти художественные

средства разных

размеров помогал

доставать Валерию

один наш знакомый

врач польского

происхождения,

эксцентричный

поклонник неординарных

форм в

искусстве.

Валерий Герловин, "Диптих",

1982, холст на хомасоте,

акрил, шприцы, масло, 122 х 122 х 9 см

и 122 х 61 х 9 см. |

Жесткие

антисоциальные

символы, если

они становятся

понятными, перестают

быть обманчивыми

и настораживающими.

И в этом смысле

шприцы несут не

столько негативный

заряд, сколько

сигнализируют

о новой ступени

в соприкосновении

с герметическими

секретами: они

служат своего

рода дорожными

знаками на пути,

условно говоря,

ведущем в сторону

суперкондуктивности

сознания. В символах

трансформации

амбивалентно

присутствует

витальный толчок,

который вносит

присутствие духа

и выдержку. В нашей

летописи нью-йоркского

времени работы

Валерия со шприцами

ознаменовали

то состояние,

которое в алхимическом

синтезе принято

называть "нигредо",

т.е. черным периодом

дезорганизации

и одновременно

началом скрытого

процесса реорганизации,

как внутреннего,

так и внешнего.

Такой период можно

считать преддверием

к поворотному

пункту, когда

prima materia, в которой фиксирован

spiritus, подвергается

процессу разложения

с целью новой

живительной консолидации

элементов, а точнее

частичного освобождения

трансцендентного

компонента от

первичной материи.

В такой момент

в прямом взаимодействии

с миром все или

почти все ранее

выработанные жизненные

представления

начинают конфликтовать

с потребностями

внутреннего развития.

Оказавшись изъятыми из среды родословных взаимоотношений и более или менее устоявшегося художественного круга в Москве, в новой незнакомой ситуации надо было сублимировать старые привязанности, желания и многое прочее. Но что бы ни происходило, жизненная стратегия в целом оставалась неизменной. Подобно странникам или пришельцам из некого абстрагированного пространства, свободного от материальной заинтересованности, странникам, заброшенным в мир устойчивого хаоса, всеядного и ненасытного, нам надо было ориентироваться, полагаясь не только на окружающие факты, а на субъективную "память" своего будущего. Как всегда наше творчество было движимо не только любовью к искусству, но и силой более интенсивной, всеобъемлющей и в данный момент латентной. Посему, казалось, все движение шло само по себе, как бы мы не пытались ему способствовать. Более того, порой наша личная инициатива только мешала. А искусство являлось колесом или скорее колесницей в этом движении, которая сама на себя принимала разбег.

Валерий Герловин "Голубь",1983, мозаика из шприцов на обтянутом

холстом пенопласте,масло, 35,5 х 38 х 12,7 см. |

Любое формирование

нового на основе

старого предполагает

деконструкцию

предыдущего, что

в психофизическом

состоянии нигредо

символизируется

сгоранием. Такой

симптом не может

не вырваться в

выборе резкой

техники, в данном

же случае в острых

болезненных уколах

в живопись. Творческое

воображение по

своей сути и является

формой огня психического.

Древние греки

считали, что огонь

или профетический

гнев рождается

от правды, поэтому

в работах присутствовали

не только обезличенные

персонажи, но

в "перьях" шприцов

рождались и голуби,

вестники следующего

альбедного или

белого мотива.

Эта, наиболее

умиротворенная

стадия в "траектории

души", таит иные

возможности, главным

образом благодаря

частичной, но

весьмо ощутимой

подключенности

к более высоким

источникам нежели

социум и пониманию

закономерностей

всего процесса

в целом. Возможно,

в результате предчувствия

подобного разрешения,

у нас сохранялось

относительное

внутреннее спокойствие,

и, обычно сопутствующие

периоду нигредо резкость

и ожесточенность,

не захлестывали

ни сознание ни

быт, а благополучно

испарялись через

искусство.

Несколько

слов о самом принципе

нигредного пламени,

которое является

частью объективного

процесса осознания,

не смотря на субъективную

форму его проявления

в каждом индивидуальном

случае. Огонь

сжигает всякого

рода шлаки, как

в близлежащей

среде, так и в собственном

характере; отношения

подвергаются

анализу и селекции.

Прежде всего ослабевают

материальные

потребности и

желания, с помощью

которых природный

инстинкт держит

человека в своих

щупальцах. В связи

с этим постепенно

уменьшается вовлеченность

в самовоспроизводящуюся

суету мира с вытекающими

отсюда радостями

и страданиями.

При этом моральные

и этические факторы

превышают силу

воздействия физических

желаний, что является

необходимым элементом

подобной динамики.

В зоне

огня, как, в прочем,

и во всех остальных

элементах, есть

несколько последовательных

разрушительно-созидательных

стадий. На любой

стадии интеграция

происходит примерно

согласно одной

и той же формуле:

сначала то или

иное отжившее

качество экзальтируется

- потом "коса находит

на камень" - и происходит

вспышка - а после

переворота все

постепенно успокаивается.

Кризис сходит

на нет, расчищая

отжившие в характере

черты и всякие

объективные препоны,

мешающие раскрытию

сознания. Внутри

одной центральной

темы, ведущей

к катарсису, присутствует

несколько сопутствующих

подтем, которые,

как правило, разряжаются

таким же образом,

но в малом масштабе.

Часто все образуется синхронно, как будто в мизансцене театрализованной пьесы жизни: то ли внешние обстоятельства провоцируют внутренние повороты, то ли наоборот внутреннее притягивает подобно магниту соответствующие изменения в социуме. Во всяком случае, очевидно, что данность и заданность тесно переплетены и синкретизированы. Огонь варьируется от мягкого пламени до ярких вспышек в мыслях, в работах и даже в буквальной окружающей среде, что и произошло в нашем случае, когда летом 1984 года над нашим лофтом сгорели два этажа, пока нас не было дома. К счастью наше жилище почти не пострадало, однако шок от зрелища по возвращении домой был довольно приличный. Иногда напрашивается вопрос, было ли это случайностью, что в этот жаркий день Ричард Костелянец (Richard Kostelanetz), концептуальный поэт, автор многих книг, включая о Кейдже, уговорил нас поехать купаться на Брайтон Бич в Бруклин, в район густо заселенный русской эмиграцией.

Валерий Герловин,

фотоперформанс

с работой "Тень" 1983, фигура

из поролона на

хомасоте, обтянутые

холстом, акрил,

шприцы, масло,

244 х 122 х 12,7 см. Работа

в коллекции Нашер

музея при Дюк

университете,

США. |

Параллельно

объектам мы работали

над серией постановочных

фотографий с таким

же названием "Мозаики

древнего Нью-Йорка".

Они основывались

на корреляции

живого и искусственного,

человека и живописи,

автора и его творения,

что было естественным

продолжением

наших ранних "Застывших

перформансов".

В композиции же

этого застывшего

диалога между

горизонтальным

человеком и его

вертикальной

тенью последняя,

буквально, нависала

над своим прародителем,

значительно превышая

его в размере.

Отделанная цветными "штрихами" шприцов,

тень отличается

живописной белизной,

контрастируя

с черным костюмом

реального человека,

который таким

образом оказывается

в ее тени. В этой

перестановке

слагаемых иррациональное

и обратно зеркальное

преобладает над

рациональным

и естественным.

Алхимический процесс может быть выражен в художественной форме, а также через судьбу самого художника. Какая бы теория подсознательного не строилась на мозаике алхимических картинок и снов, ее реализация требует личного вовлечения. Через творческий акт художник сам себя трансформирует, хотя бы частично. Более того, многие через искусство искали спасения от самого себя. "Себя сам я обязан переделать", - признавался Йетс, поэт за которым осталась молва алхимических поисков ("Myself must I remake", Yeats). Естественно, что изменения достигаются не с помощью теорий или нравоучений, а практикой, через диалектическое напряжение между физическим естеством и частично парализованной им духовной субстанцией. То, о чем поэты говорят, художники изображают; каждый жанр диктует свои формы. И лучшие интуитивные находки в форме берут свои корни из архетипических прообразов, преломленных в фокусе сознания. Поэтому шприцы были не только следствием и симптомом времени и места, с их помощью изображалась психологическая тень.

Валерий Герловин, "Ноги", настенная

и станковая живопись,1983,

акрил, шприцы, масло, каждый

холст 81 х 66 х 9 см. В

руке фигуры реальный

стальной угольник. |

Если

же отвлечься от

параметров искусства

и воспользоваться

приемами психоанализа,

то в реальной

жизни сходство

человека со своей

тенью ни в коем

случае не свидетельствует

ни о сущности,

ни о потенции

ее носителя, а

скорее наоборот

- тень, как и положено

ей, затемняет

реальность, которую

необходимо выводить

на свет. Идея же

ее ассимиляции

в характере ведет

не к "оздоровлению"

личности, а к большей

ее приспосабливаемости

к окружающей среде,

что далеко не

одно и то же. Адаптация

может обернуться

девальвацией

личности и стать

тормозом в ее

потенции к реализации

принципов, возвышенных

и посему возвышающих

над "суетой сует"

("Vanitas vanitatum, omnia vanitas", Ecclesiastes. 1:2).

Но откуда

берется эта пресловутая

тень? Как это ни

парадоксально,

она всегда сопровождает

свет, так же как

в реальной жизни.

В полной темноте

нет никакой тени.

В каком-то смысле,

свет и является

источником тени.

Те же физические

законы можно наблюдать

и в психологическом

и в метафизическом

поле, особенно

в стадии nigredo solis или

солнце в нигредо.

Очевидно не случайно

любая вера "отбрасывает"

тень сомнения,

а глубокие сомнения

стимулируют поиски

света. Будучи

контрастными

противоположностями,

сущность и ее

тень, идея и ее

антипод, могут

быть похожими

друг на друга.

В некоторых случаях

по колеблющейся

пропорции этих

двойников можно

проследить весь

алхимический

процесс, выраженный

канонической

формулой: "Растворяй

тело и концентрируй

дух!" ("Solve corpora et coagule spiritus!", Emerald Tablet).

Яркий свет в окружении

глубокой тьмы

- это одна из мифо-религиозных

закономерностей

(катарсис Христа,

Будды, Осириса,

Орфея). Такая

же закономерность

присутствует

в зеркальном отражении

этой формулы:

тьма внутри, а

свет снаружи,

т.е. подлость

в позиции власти. А неразумная

толпа, которую

они контролируют,

проживает свой

цикл жизни вообще "в потемках", как

внутри, так и снаружи.

В бытовой реальности

темное и светлое

довольно перепутаны,

например, человек

Приобретенная

от сущности природной

и, грубо говоря,

от материи, "оплодотворенной"

эгоизмом, тень

обладает способностью

имитировать разнообразные

оттенки света;

она может обрастать

изощренной пластической

формой и, наоборот,

наполняться "звериностью".

Она, как актер,

который живет

где-то внутри

и постоянно ищет

себе хорошей роли.

Это персона, меняющая

различные маски,

она добытчица

и "уютчица" жизни,

страдающая завистью,

самоуверенностью,

способная на подлость

и прочие виды

коррупции. В цивилизованном

обществе тень

особенно выглядит

цивилизованной,

она ориентируется

в социальной жизни

лучше, чем ее прародитель,

вспомнить хотя

бы "Нос" Гоголя.

К сожалению почти

весь человеческий

социум строится

на теневых сторонах

души, а небольшие

пробелы искренности,

связанные, главным

образом, с разными

аспектами сохранения

жизни, семейственностью

и детьми, а также

рудиментарной

верой в основном

от страха перед

необъяснимой

силой, инкорпорированы

в сознание человека

массы потребностями

самой природы,

ее принципом циркуляроторного

самосохранения.

Валерий Герловин, "Палец",

1983, хомасот,

холст, шприцы, акрил,

122 х 122 х 11 см. Рельефные

изображения профиля

и руки выступают

над фоном на 2 см. |

В искусстве,

как и во всякой

другой среде,

есть свои слабости

и свои теневые

стороны. Ради

хорошей роли артистическая

персона готова

заложить и даже

продать свою душу

за мгновение славы.

В духовном плане,

по крайней мере,

по тому же Гоголю,

вовлеченные в

продажу душ, и

покупатели и продавцы,

одинаково мертвые.

А по преданию

древних греков

души мертвых не

отбрасывают тени

и не моргают. Как

ни крути, а для

существования

тени необходим

свет, на котором

она паразитирует,

одновременно

оттеняя в нем

то, что обыкновенно

невидимо человеческому

глазу. Возможно

поэтому реальная

картина жизни

нуждается в игре

света и тени.

Нет смысла разбирать маски человеческие и многообразие персон и персонажей, стоит только отметить, что, как правило, они сами находят объект своего интереса и навязывают свою интригу. Наш непосредственный опыт был довольно показательным: отказавшись пририсовать печать на поддельных документах одного бывшего соотечественника, не проявив, по его понятиям, ни должного чувства "товарищества", ни артистичного "дадаизма", мы попали в тщательно разработанную теневую опалу. В нигредо вообще моральные и этические принципы находятся под большой атакой. В такой ситуации, как впрочем и во всех других, важно не путать правду со словами. Обыкновенно в такой момент защищаться очень сложно, поскольку теневые субъекты именно этого и ждут, чтобы засосать в свою междоусобицу, которая для них является естественной питательной средой, как для лягушек болотное угодье. Но, возможно, ничего не происходит всуе. Каждая теневая персона, чье настойчивое присутствие кажется неизбежным, часто пародирует своей маской именно ту черту, которую пришла пора изживать в своем собственном характере. Любое формирование нового провоцирует активизацию тени старого: если возникает тяга к внутренней чистоте, обязательно придется сталкиваться с нечистоплотностью, или, если в мышлении формируется тенденция к остроте и глубине, то на пути всегда появится тень какого-либо "интеллектуального" дурака или тупицы.

В заключение

темы нигредо следует

хоть два слова

сказать о его

сталкерах. Согласно

принципам психоанализа,

чем больше солярная

сущность человека

блокирована в

подсознательном,

тем темнее и опаснее

его персона. В

этом смысле Юнг

был большой специалист

по тени, а не по

свету, как думают

многие его последователи.

В любой оценке

необходимо учитывать

фактор соответствия

учителя и ученика,

а, главное, его

потенции, поскольку

каждый гуру может

довести только

до той точки, которая

является вершиной

его собственного

развития, и не

более. В следующих

стадиях он может

оказаться уже

препоной для того

сознания, которое

продолжает поступательно

раскрываться

в соответствии

со спиралями дерева

жизни. Для обычного

глаза структура

этого "дерева"

не только не ясна,

но герметически

блокирована. До

и вообще, как сказал

Блейк, сам прошедший

не одну алхимическую

стадию: "дурак

видит не то же

самое дерево,

что видит умный"

("The fool sees not the same tree that a wise man

sees", William Blake).

Суммируя все сказанное метафорически (искусство, психоаналитику и быт), можно заключить, что в нигредо творческий человек входит в колею искусства "умирания с жизнью", но только с той ее частью, которая начинает тормозить целостное развитие, посему и шприцы Валерия можно охарактеризовать художественно умеренной метафорой дезорганизации.

Валерий Герловин, "С зеркалом" 1985, обтянутый холстом

хомасот, шприцы, акрил,

134,5 х 127 х 9 см. |

Вернемся

к художественному

языку и его особенностям.

Вместо изображения

фигуры и ее тени

на фотографии

работы "С зеркалом"

процесс раздвоения

или даже расчетверения

представлен в

виде зеркальной

игры. Композиционный

ритм живописи

дублируется в

фотографии, благодаря

чему вся

мизансцена делится

на четырех участников:

живого, нарисованного

и их двойников.

Вроде бы живопись

написана с натуры,

но не совсем. В

позе фигуры присутствует

фольклорный мотив,

характерный и

для индийской

Лакшми, и для греческой

Афродиты, которые

обыкновенно изображались

с предметами женского

туалета. Согласно

многим старинным

канонам образ

женщины часто

олицетворял саму

природу в ее латентной

активности. Цепная

реакция ее феноменов

и их отражений

прослеживается

и в композиционном

решении этой работы.

Со всем своим

непринужденным

изяществом, в

поэтическом смысле,

конечно, природа

как динамическая

сила и форма жизни,

действует с органической

неоспоримостью

своей власти над

всем живым, подверженным

ее чарам. Она рефлектирует

и рефлексирует

на все и во всем;

жизнь продолжает

жизнь. Мелькающие

формы ее полиномной

матрицы постоянно

отражаются в сознании

человека как в

зеркале. И эта

зеркальность

материи таит в

себе бесконечное

дробление и сонмы

иллюзий, не случайно

поэтому Платон

считал, что материя

это и ложь и правда

одновременно.

В этой

работе "С зеркалом",

и в живописи и

на фотографии,

подчеркнута симметрия

между миром реальным

и миром отражений

во всем их компактном

множестве. Если

эту бинарную игру

перевести на язык

цифр, то получится

такая арифметическая

картина: заглянув

в зазеркалье нуля,

+1 увидел себя в

виде –1, т.е. в симметрической

разнице своей

раздвоенной сущности.

В самой живописной

композиции тоже

есть свои геометрические

отклонения, а

именно, параллелограмм

зеркала клином

разбивает традиционную

прямоугольность

картины. А фотография

со своей стороны

нивелирует все

4 пласта изображения

в одном застывшем

перформансе: и

объемную фигуру,

и ее плоский портрет

и их зеркальных

двойников. И вообще,

как известно,

в мире симметричных

отражений материи

можно циркулировать

до бесконечности.

Именно

об этом блуждании

и предупреждали

древнегреческие

дионисийские

мистерии. Получив

от Гефеста в подарок

зеркало, юный

бог Дионисий засмотрелся

в него и так увлекся

своим собственным

отражением, что

пошел за ним и упал - в

материю. Потом

ему пришлось долго

самому себя доставать

из ямы земного

притяжения, и

не без помощи "ментальных" богов

Афины и Аполлона.

Верное и неверное

зеркало жизни

провоцирует рефлекс

и самообозрения

и самопознания

одновременно.

Этому предшествует

долгое блуждание

в континууме оптических

иллюзий, как во

внешнем мире,

так и во внутреннем

психическом устройстве

организма, как

в мире предметов,

так и в мире идей.

Весь этот хаос

отпечатывается

на мыслительном

процессе

каждого

нового

дионисия до

тех пор, пока

он не находит

точку опоры

через

самопознание.

Отражение

это тоже

вещь, но вещь

не реальная.

Но увидеть

реальность в

материи,

минуя ее отражения,

в конечном

счете дается

только тем,

кто уже

свободен от

ее

притяжения,

кто уже готов

родиться не в

этот мир, а "из"

него. Сея

трансгрессия

на грани

невозможного.

И все-таки

древние

знали эту

тропу,

по их

определению,

узкую, "как

острое

лезвие

бритвы" (Katha

Upanishad,1.3.14).

Валерий

Герловин, "Греческий

профиль", 1982,

хомасот,

акрил,

шприцы,

наполненные

масляной

краской, 122 х 122 х 12

см. |

Тяжба

старого и

нового, картин

и шприцов, -

это

коррелянты

переходного

состояния. В

любом

трудном

переходе

желательно

обладать

равновесием

канатоходца,

а следовательно

легкостью,

умственной

эквилибристикой

и,

естественно,

спасительным

чувством

юмора. Как

нам кажется,

сатира "приклеивает"

своей злобой

к объекту

пародии, в то

время, как

юмор

освобождает

и расслабляет,

как в "Цирке"

Маршака,

слегка

перефразированном

для данной

оказии: "Человек –

птица! Может

поместиться

на самой

верхушке

адмиралтейского "шприца"!" В

этом смысле

шприцы

служили и

гротескным, и

всяким "невинным"

целям: они

становились

греческими

бордюрами в

изображениях,

сошедших с

критских

амфор, образовывали

пухо-перьевую

структуру

птиц, пушнину

у зверья,

пестики и

тычинки

цветов; из них

же

выкладывались

глаза, колкие

и выпученные,

спокойные и

проницательные.

Валерий

Герловин, "Цветы", 1983,

обтянутый холстом

хомасот,

акрил,

шприцы,

масло, 90 х 87 х 9

см. |

В

большинстве

работ

живопись как

таковая

сведена до

основных

элементов; акцент

приходился

на мозаику из

шприцов. Сначала

подготавливался

фон, затем

появлялись

детали, нанесенные

легкими

широкими

мазками.

Цветовая

гамма не

особенно

варьируется,

часто тяготеет

к

монохромности.

Вырезанные

рельефы и

накладные

коллажные

детали также

выходят за

традиционный

формат

станковой живописи,

дополняя

язык шприцов

геометрическими

смещениями

("С зеркалом", "Палец", "Глаз" и

пр.).

Серия

мозаичной

живописи,

выполненная

на выпуклых

полусферах,

становится

переходной к

полностью

трехмерным

работам:

деревянным

скульптурам

голов,

тотемам и

лестницам.

Валерий

Герловин, "Бура", 1984,182 х 72 х 30 см, и "В берете", 1984, 122 х 70 х 23 см, холст на выгнутом

хомасоте,

шприцы,

акрил. |

Объемность

выгнутой

серии выражается

не только в

мозаике и

скульптурных

деталях, но и

в изгибе

самой

твердой поверхности

живописного

объекта.

Выгнутые

картины в

прямом смысле

слова могут

теперь

стоять на

полу, как

скульптуры.

Шприцы,

использованные

в мозаике,

превращаются

в "полутелых",

т.е. они не только

теряют свои

иглы, но

часть их

корпуса загнана

внутрь

закругленного

остова. Этот

прием

сглаживает

резкость

воздействия

шприцов,

вносит

контурную

структурность

в

изображение

и в целом

способствует

крепости и

устойчивости

работ. Шприцы

больше

нельзя

вынуть из

живописи "голыми"

руками.

Глубоко

посаженные в

изогнутую

поверхность,

они

производят

эффект почти

что реальной

мозаики,

отсвечивая

издалека

словно

разноцветные

кубики

смальты. Во

многих

работах с изображением

крупных

планов лиц

есть что-то от

Фаюмских

портретов:

какая-то

отчетливая

яркость физиономии,

которую

подчеркивает

линеарность

черт и прямая

композиция и,

главное,

непосредственная

и

настойчивая

бдительность

широко

открытых

глаз.

Две

мозаичные

иконы,

написанные в

это же время

на таких же

выпуклых

поверхностях,

своим

выгибом

слегка

напоминают темные

левкасовые

доски икон,

которые, казалось

бы, повело от

времени.

![]()

Валерий

Герловин, "Большая

икона", 1984,

холст на

выгнутом

хомасоте,

шприцы,

акрил, 183 х 75 х 25,5

см. |

Овалы

лиц на этих

иконах расплываются

вдоль всей

выгнутой

поверхности, теряя

присущую

лицу

окружность,

но обретая

взамен

прямоугольные

очертания щитообразного

строения

самих работ.

Эти твердые

конструкции,

как и все

остальные живописные

работы этой

серии, могут

стоять на

полу как

скульптуры.

Именно из-за

этой устойчивости

они попадают

и в фокус

многих

фотографий

серии "Мозаики

древнего

Нью-Йорка".

Летом мы

снимали их на

асфальте

среди толпы

прохожих;

зимой ставили

прямо на

снегу;

монтировали

подобно информационным

вывескам на

входе в "погреб"

американского

сабвея

(метро) или "усаживали"

на скамейках

и

фотографировали

в компании

рядом

сидящих и т.д.

Короче

говоря, иконы

жили в этом

городе, как

свои люди, но

за их социальным

фасадом

скрывалось

некое соединение

прямой

бытовой и

сакральной

информации,

что было

кодировано в

самой их "иконописности".

Дело в том,

что и в

искусстве и в

самом образе

нашем жизни

все время

происходила

внутренняя

секреция

необходимых

преобразований,

постепенно

образовывался

экстракт

более

тонкого из

грубого.

Сначала он

был мало

заметен, но

тяга к более

совершенному

в жизни уже

была

обозначена,

поэтому и иконы

не были

случайными.

Икона – это

константа

христианской

эстетики.

Растворенные

в традициях

иконописи,

лики святых и

мучеников не

имеют четких

индивидуальных

черт; они - вне

времени. Их

строгие

контуры отражают

духовные

свойства

характеров,

сухо, без

живописной

фантазии, а

согласно

канону. Не

смотря на

живописную

свободу и

концептуальную

резкость

шприцов, эти

нью-йоркские

иконы несли

на себе

печать

далекого генетического

прошлого

нашей родины.

Порой казалось,

что за их

вытянутой

фрагментарностью

проглядывал

остаток

какого-то

полного образа,

подобно

полупогибшему

изображению

Рублевского

Спаса

звенигородского.

Сами образы в

этой "изогнутой"

живописи так

же были

лишены

четкой

индивидуальности,

они сохраняли

анонимность

и

архетипичность,

свойственные

не только

иконам, но

общечеловеческому

канону

раннего

искусства в

целом.

Естественно,

он был здесь

модифицирован,

в известном

смысле,

индивидуализирован

и модернизирован

согласно

нашему

времени. Лица

с нью-йоркских

икон

смотрели

строгим

суровым

взглядом - не

то

отверженные

и отщепенцы,

не то отшельники

и схимники. В

традиционных

иконах должна

присутствовать

печать веры;

возможно незримо

она

присутствовали

и в этих

работах, но в

своей

специфической

неортодоксальной

форме и в

соответствии

с

внутренними

ресурсами их

автора. В

искусствоведении

часто используется

атрибутика

типа: "произведения

грека,

работающего

на русской

почве", в данном

же случае это

были

произведения

русского,

работающего

на

американской

почве.

![]()

Валерий

Герловин, "Малая

икона", 1984,

холст на

хомасоте,

шприцы,

акрил, 122 х 69 х 25,5

см. |

В "Малой иконе"

доминирует

оливковый

цвет; в лице

присутствует

та же отрешенность;

а шприцы в

глазах

позволяют

выражать

форму

страдания

концептуально-эстетически

и

одновременно

проецировать

присутствие

некой

абстрактной

силы, наблюдающей

своим колким

взглядом за

окружающим

миром.

Внутренняя

сущность

каждого человека,

часто

недоступная

ему самому,

несет на себе

коды, многие

из которых

остаются

прерогативой

религиозного

искусства,

как например,

изображение

духовных

устремлений

и вытекающих

отсюда

конфликтов с

обществом: мученичество,

страдание,

несения вины

за всех

окружающих и

тому подобное.

В нашем коде

ДНК есть

слепки всех

видов

человеческого

опыта. Именно

подобные

слепки

проецируются

в этих

выгнутых

почти безличных

аскетических

образах. За

их напряженным

взглядом

читается

напряжение в

мире, его

универсальный

конфликт, и в

то же время какая-то

безмолвная

стойкость.

Типичный для

всех работ

этого

периода,

зорко следящий

взор "из-под"

шприцов

становится

единственным

компонентом

в еще одной

иконографической

композиции с

лаконичным

названием "Глаз".

Валерий

Герловин, "Глаз", 1984,

холст на

хомасоте,

шприцы,

акрил, 51 х 43 х 9 см. |

Углубленный

рельеф

трапециевидной

формы

заменяет

овал лица,

обрамленный

выступающим

монохромным

полем, опять же

типичным

компонентом

иконы. Взгляд

этого "иконообразного

ока" кажется

особенно

концентрированным

из-за своего одиночества.

Здесь он

изображается

не третьим

(как в Аджне

чакре или у

Шивы), а

правым, как у

египетского

бога Хора,

глаз

которого тоже

фигурировал

сам по себе

без лица и

символизировал

полную

централизацию:

и видения, и

мышления, и

всего

существования,

т.е. то состояние,

когда все

частицы тела

становятся

одним

сплошным

глазом. Такой

глаз всегда

открыт.

Например,

древние

считали, что

у рыбы глаз

всегда

открыт, как у

Бога (oculi piscium).

Он смотрит не

на время, а на вечность.

Интересно,

что в анналах

психиатрии,

зафиксированы

случаи, когда

человек в

состоянии на

грани смерти

начинал

видеть во

всех

направлениях,

на 360 градусов,

и даже вдруг

обнаруживал

себя

смотрящим в

спину себе

самому.

Неожиданную

мысль по поводу

зрения

выразил Св.

Бернард,

задавшись

вопросом: "Почему мой

глаз знает о

небе, а ноги

нет?" Его

ответ был не

хуже вопроса: "

Потому что он

похож на небо

больше, чем

ноги"

(приводится в German Sermons, 68, Meister Eckhart). Тему

одноглазия

можно

развивать и

далее, но в

данном

случае лучше

ограничиться

настораживающей

идеей Фихте,

который считал,

что "наш

собственный

глаз

загораживает

нам видение" (Fichte, Guide to the Blessed Life).

Четкость

видения

зависит от

психической "прозрачности"

самого

видящего. Естественно,

разной форме

видения

соответствует

и разная

форму

интерпретации

увиденного,

что в

конечном

счете

порождает

конфликт в

мире. Но

И

последнее

слово о

шприцах, на

которых

строится вся

эта серия. Не смотря на

резкость художественного

материала,